摘要

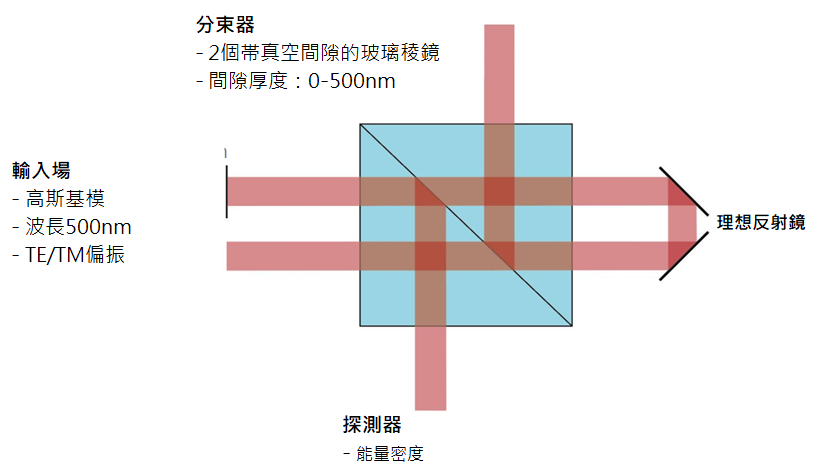

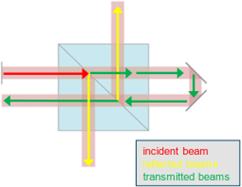

在光譜分析、干涉測量和光通信領域的許多應用中,分束器設備都發揮著至關重要的作用。一種常見的分束器是基於受抑全內反射(FTIR):設置第一個玻璃稜鏡是為了讓入射光線在全內反射條件下照射到其中一個表面,第二個稜鏡直接置於其後面,這樣兩個稜鏡之間就只有一層非常薄的密度較低的材料(例如空氣)。 如果分隔層足夠薄,則全內反射至少會被穿過狹縫的倏逝波部分抑制,從而實現入射能量在分束器兩個輸出端之間的重新分配。

建模任務

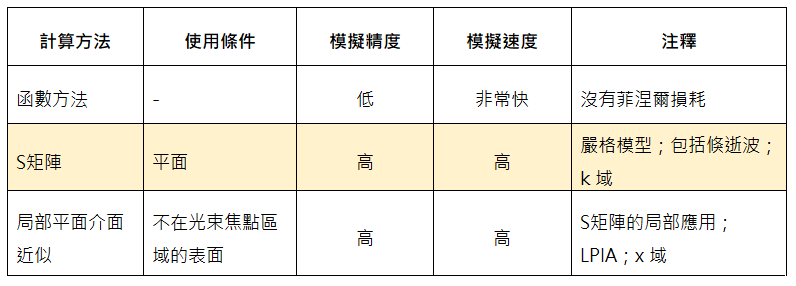

連接建模技術:亞波長狹縫

與表面相互作用的現有建模技術:

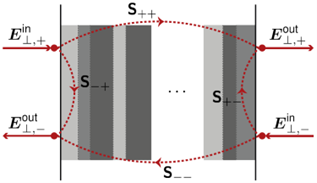

由於穿過狹縫的倏逝波是這種光路的基礎,因此需要選擇一種將其考慮在內的建模技術。我們選擇了嚴格的 S 矩陣/層矩陣演算法(專門針對 x、y 不變的層狀結構開發,完美地描述了本系統中的狹縫)。

受抑的全內反射 (FTIR)

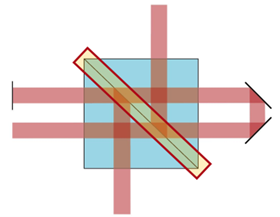

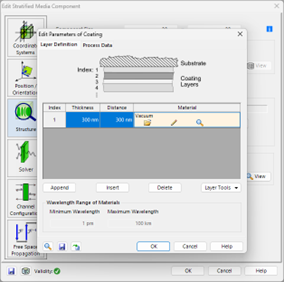

稜鏡之間的間隙由分層介質元件(Stratified Media Component)建模。雖然其設計初衷是模擬具有多個不同層的系統,但底層的 S-Matrix 求解器也能對單個狹隙進行嚴格建模。有關分層介質元件(Stratified Media Component)的更多資訊,請點擊此處:

分層介質組件

層矩陣求解器

分層介質元件(Stratified Media Component)使用層矩陣電磁場求解器。該求解器在空間頻域中(k 域)工作。它包括:

1.每個均質層的特徵模式求解器;

2.用於匹配所有介面邊界條件的S矩陣。

特徵模式求解器計算 k 域中各層均質介質的場解。S 矩陣演算法通過以遞迴方式匹配邊界條件來計算整個層系統的回應。

這是一種以無條件數值穩定性而聞名的方法,因為與傳統的傳輸矩陣不同,它避免了計算步驟中的指數增長函數。

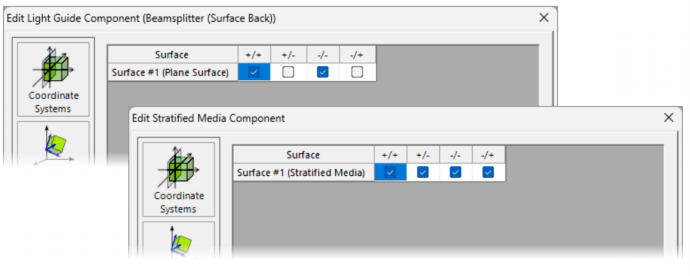

將通道配置模式設置為手動(Manual Configuration)後,使用者可以為系統中的每個表面單獨指定模擬時所遵循的光路。進行模擬時,光路查找器(Light Path Finder)將確定可用的光路。然後通過配置好的選項沿著這些光路進行場追跡。

非序列追跡的通道設置

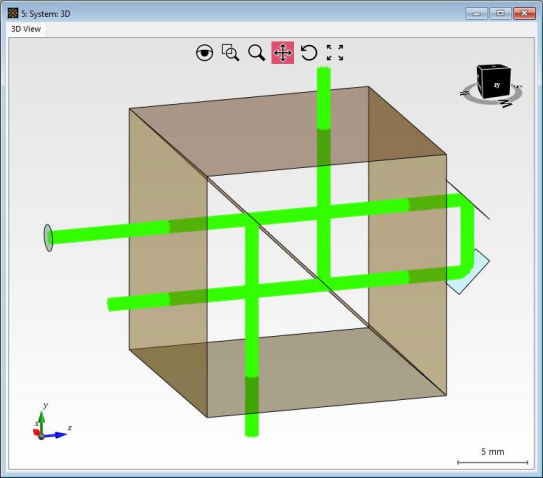

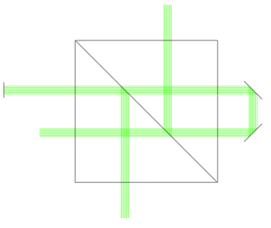

系統概述(光線結果設定檔:系統 3D)

狹縫厚度分析

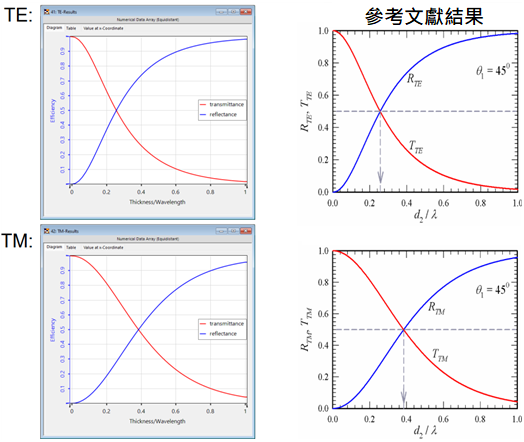

基於FTIR的立方體分束器的反射率和透射率之比與稜鏡之間的狹縫厚度密切相關。在本示例中,我們研究了狹縫在0 nm至500 nm厚度範圍內產生的影響。我們將 VirtualLab Fusion 獲得的結果與已發表的參考文獻進行了比較:

參考文獻:Chang Chien et al. “Design Analysis of a Beam Splitter Based on the Frustrated Total Internal Reflection”, Prog. Electromagn. Res., Vol. 124, 71-83, 2012.

檔案資訊

|